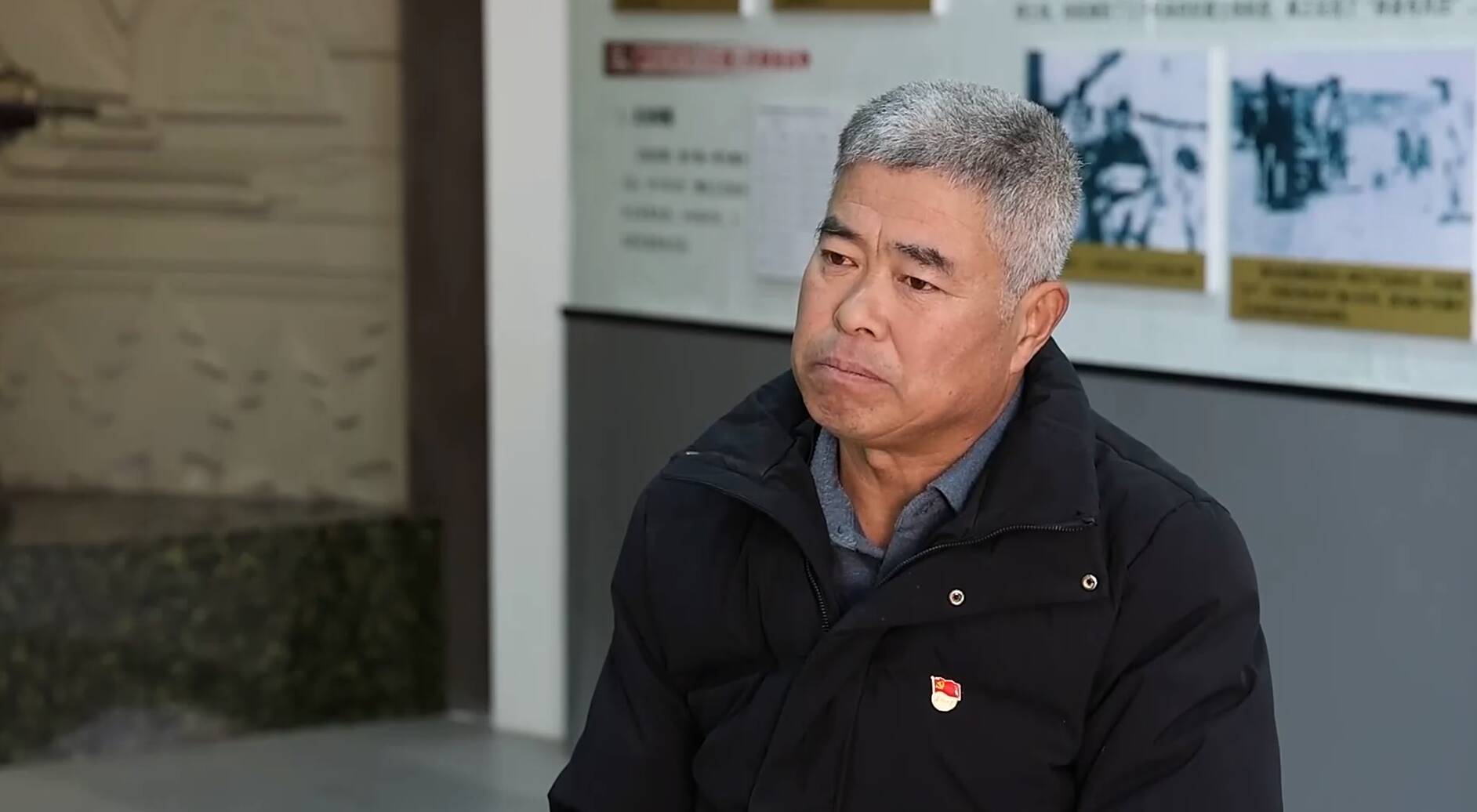

齊魯網(wǎng)·閃電新聞12月3日訊 今年56歲的王建亮是濱州市博興縣陳戶鎮(zhèn)西河西村民,也是陳戶紀(jì)念烈士塔繼爺爺王偵祥、父親王玉順之后的第三代守塔人。從1946年至今,陳戶紀(jì)念烈士塔歷經(jīng)78年風(fēng)雨洗禮,依然巍峨聳立,這離不開王建亮一家三代的堅守與傳承,也正是這份堅守與傳承,不僅讓烈士塔在新時代煥發(fā)出了新的生機與活力,更讓紅色基因在博興這片土地上生根發(fā)芽、開花結(jié)果。

1945年5月,駐山東日軍總部糾集5000余名日偽軍,對博興縣陳戶店、河西村、喬子村一帶抗日武裝力量實施合圍。抗日武裝力量與日偽軍展開血戰(zhàn),斃傷日偽軍200余人,因傷亡較大,戰(zhàn)后為紀(jì)念在戰(zhàn)斗中犧牲的烈士,周邊群眾自發(fā)捐款捐物,在現(xiàn)陳戶村村南建立“陳戶烈士紀(jì)念塔”。為了保護(hù)這座塔,王建亮的爺爺王偵祥便自告奮勇?lián)鹆耸厮娜蝿?wù)。

王偵祥去世后父親王玉順接過了守塔的接力棒,2010年,王建亮從王玉順手中接過守塔任務(wù),帶著妻子、兒子住進(jìn)了烈士塔旁邊的三間自建房里。

王偵祥去世后父親王玉順接過了守塔的接力棒,2010年,王建亮從王玉順手中接過守塔任務(wù),帶著妻子、兒子住進(jìn)了烈士塔旁邊的三間自建房里。

王建亮說:“從我很小的時候,就跟著我爺爺在這,說起來很不容易,當(dāng)時這個塔是土路,什么東西也沒有。我爺爺在他旁邊蓋了三間平房磚屋,雖然四周環(huán)境很亂,以塔周圍20多米周圍打掃得很干凈。我爺爺是黨員,他對我爹說,你就是甭管怎么樣,你也得接手看塔的義務(wù),就是從小我爺爺叮囑的我爹的話,我爹又叮囑的我,一定要傳下去,不傳下去,咱對不起黨。印到骨子里去了,你甭管什么情況,你也得在這里看下去。”相比父輩以務(wù)農(nóng)為生的時代,生活在新時期的王建亮,接手守塔任務(wù)面臨著家庭、社會的雙重壓力,守塔就沒有經(jīng)濟來源,而如果外出打工就無法向父輩交代。王建亮說:“我自己怎么克服的呢,我讓我老婆子在這里,我出來打工,白天去打工,晚上在這里住著,當(dāng)時我出去打工的時候就和我老板說了,我是以塔為家,別管有什么情況,塔上有事我必須回到塔上去,塔上的事就是我的事,我的老板也就同意了。”

2015年,博興縣以陳戶紀(jì)念烈士塔為中心,修整、擴建了陳戶烈士紀(jì)念園、陳戶革命歷史紀(jì)念館,修建面積達(dá)8000多平方米。王建亮說:“在修塔期間,鎮(zhèn)上就讓我在家里休息,休息我就放心不下,每天晚上都來看,我母親白天在這里轉(zhuǎn)悠,我晚上來看看這個塔,不放心了,因為又敞開塔門了,搞擴建,要用電,塔里都是些木梯子,我就私自放上門栓鋌,就是鎖塔的門,我鎖上了,給修建的一把鑰匙,我自己拿著一把,你需要的時候你就開開,不需要的時候你就務(wù)必關(guān)上,因為塔里木梯子,木板,一旦失火無法施救。”

2015年,博興縣以陳戶紀(jì)念烈士塔為中心,修整、擴建了陳戶烈士紀(jì)念園、陳戶革命歷史紀(jì)念館,修建面積達(dá)8000多平方米。王建亮說:“在修塔期間,鎮(zhèn)上就讓我在家里休息,休息我就放心不下,每天晚上都來看,我母親白天在這里轉(zhuǎn)悠,我晚上來看看這個塔,不放心了,因為又敞開塔門了,搞擴建,要用電,塔里都是些木梯子,我就私自放上門栓鋌,就是鎖塔的門,我鎖上了,給修建的一把鑰匙,我自己拿著一把,你需要的時候你就開開,不需要的時候你就務(wù)必關(guān)上,因為塔里木梯子,木板,一旦失火無法施救。”

從一座塔、三間房,到如今的陳戶革命歷史紀(jì)念園區(qū),這里成了王建亮一家三口的生活重心。守塔期間,除了日常維護(hù),王建亮還承擔(dān)起了講解員的角色,對前來參觀的學(xué)生、黨員講述革命先烈的英雄故事。2023年8月,為解決王建亮一家人的后顧之憂,博興縣陳戶鎮(zhèn)為王建亮申請了鄉(xiāng)村公益崗,讓他們能夠放心地完成守塔任務(wù)。

王建亮說:“下一步的工作就是盡自己最大的努力把它護(hù)好,我跟孩子說,我慢慢年齡大了,你得有思想準(zhǔn)備,就和我接我爹的班一樣,克服經(jīng)濟問題,我克服過去了,到我兒子這一代,他很難克服。很難克服,慢慢地也得讓他克服,能生活下去,能維持生活,咱就在這干下,一直干下去,你一代代地傳下去。”