齊魯網·閃電新聞12月22日訊 12月22日,濱州市政府新聞辦召開陸生野生動植物保護新聞發布會,邀請濱州市自然資源和規劃局黨組成員、副局長、新聞發言人丁海廷,濱州市自然資源和規劃局黨組成員、副局長唐全,濱州市自然資源和規劃局四級調研員王海,濱州市林業保護和發展服務中心主任楊兆勇,共同介紹濱州市陸生野生動植物保護有關情況,并回答記者提問。

丁海廷介紹,生物多樣性是人類賴以生存和發展的基礎,野生動植物是生物多樣性的重要組成部分,維系著地球生態系統能量和物質循環,是山水林田湖草沙生命共同體的重要基礎。保護好野生動植物,對維護全市生態安全、生物安全,推進生態文明建設具有極其重要的意義。近年來,濱州市自然資源和規劃局 深入推動黃河重大國家戰略落地見效,堅持“拓展生態空間、修復生態環境、保護生態資源”并舉,生物多樣性持續增長、生態空間格局日趨完善、生態創建成果豐碩。

建立保護網絡,打造穩定棲息地體系。科學劃定“三區三線”,構建結構完整、功能穩定的生態安全格局,劃定生態紅線面積132.8萬畝,建成包括自然保護區、森林公園、濕地公園在內的各類自然保護地25處,形成點、線、面相結合的生物多樣性保護空間網絡,面積達80余萬畝。投資近7000萬元,打造94公里的黃河生態廊道,破解黃河沿岸森林生態系統破碎化難題,貫通物種遷徙通道。2022年成功創建國家森林城市。

加強保護修復,打造健康濕地生態體系。統籌考慮生態系統完整性、自然地理單元連續性和經濟社會發展可持續性,合理布局濕地保護空間。加強濕地保護,建立市、縣濕地分級管理體系。投資5500余萬元,實施小開河、秦皇河濕地保護修復等重點工程項目,投資380萬元,建設完成南海濕地鳥島項目,為鳥類棲息與繁衍提供筑巢場所和食物來源。創新開展小微濕地保護行動,公布命名市級重要名錄4個、3.3萬畝。目前,全市共建成國家級濕地自然保護區1處、國家級濕地公園4處、省級濕地公園13處,面積達76.6萬畝。

實施遷地保護,打造珍稀資源保護體系。科學構建珍稀瀕危植物、旗艦物種的遷地保護基地。投入資金520萬元,建成惠民縣國槐白蠟省級林木種質資源庫,現已收集國槐種質資源137份、白蠟種質資源140份,為遺傳和物種多樣性奠定基礎。投資近100萬元組織實施“濱州市珍稀瀕危野生植物擴繁基地建設”,已完成小果白刺、大穗結縷草等18種珍稀瀕危特色野生植物的種質收集和擴繁工作,開展野生大豆等部分野生植物的組培和耐鹽試驗,為后期開發利用提供理論依據。

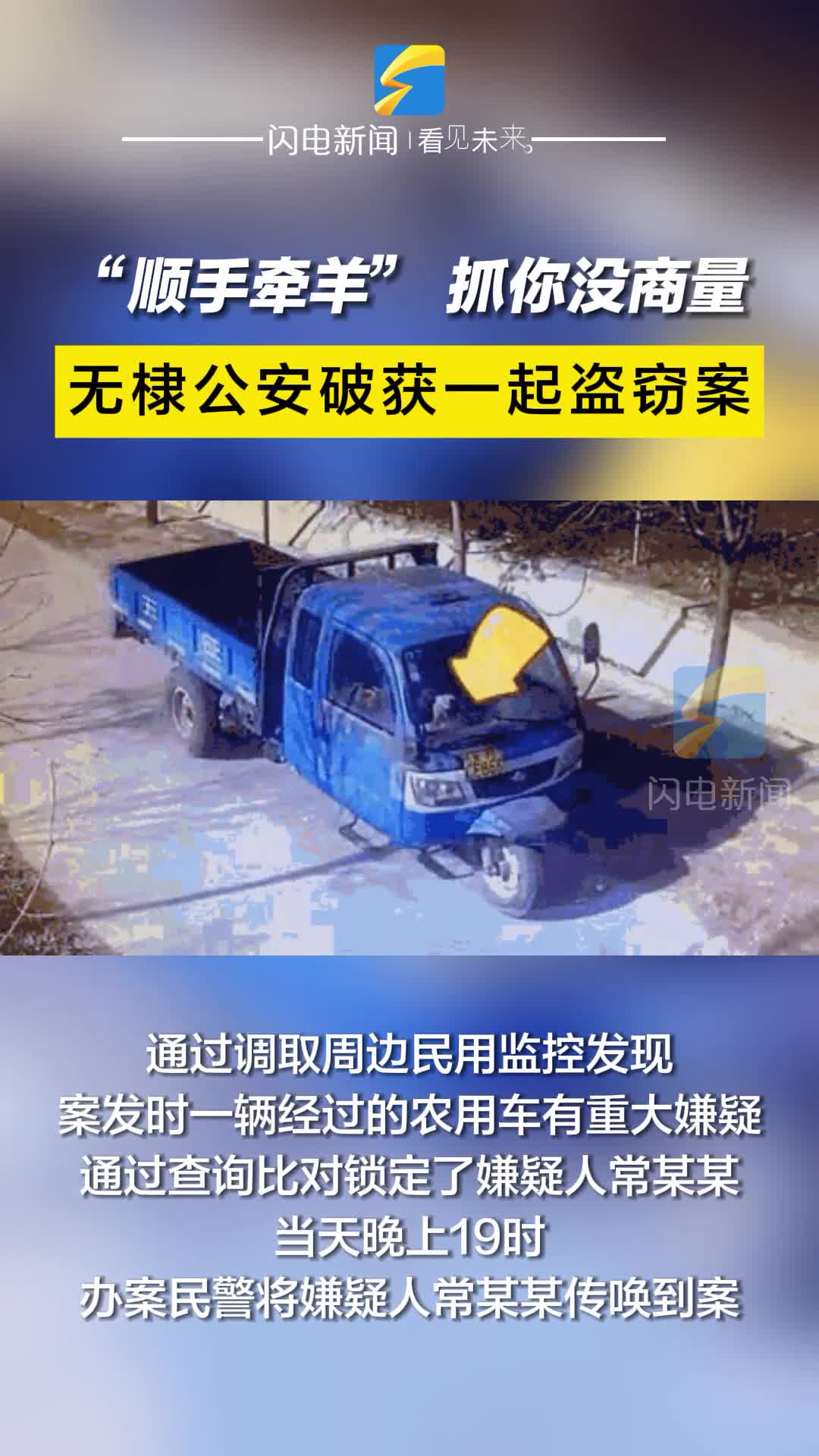

強化聯合執法,打造自然資源執法體系。加強常態化聯合執法,運用好“林長+檢察長+警長”工作機制,做好行政執法與刑事司法銜接。聯合市公安局、市場監管局等林長制成員單位,建立打擊野生動植物非法貿易聯席會議制度,聯合開展“北歸守護”“清風行動”““網盾行動”“打擊非法獵捕交易食用野生鳥類”等專項行動。今年以來共出動執法人員684人次,車輛266車次,對25處野生動物保護棲息地、6處人工繁育場所、105處花鳥市場、農村大集等進行巡查、檢查,巡護里程達3970公里以上。發現問題線索后,及時同公安、市場監管部門聯動查處,收繳非法獵具30個,拯救放飛棕頭鴉雀等野生動物近600只。

數字精準賦能,打造保護監測體系。開展陸生野生動物巡查及疫源疫病監測,運用AI鳥類識別實現鳥類調查監測智慧化,在黃河島國家濕地公園等地布設監測點位,逐步形成“天地空”一體的綜合性監測網絡體系,未發現疫源疫病感染情況。組織開展全市陸生野生植物資源、全市濕地水鳥與棲息地調查,在黃河島國家濕地公園、馬谷山地質遺跡自然保護區、貝殼堤島與濕地自然保護區等5處共布設8個監測點位,持續跟進生物多樣性調查監測。

下一步,濱州市自然資源和規劃局將繼續發揮野生動植物聯席會議工作機制作用,堅持重點打擊與綜合整治相結合,強化協作配合,堅決遏制破壞野生動植物資源違法犯罪多發勢頭,形成打擊、防范破壞野生動植物資源違法犯罪的整體合力,切實維護好全市野生動植物資源和生態安全。